|

概要

プレイヤー(=神)の身分は一つの勢力を持つ君主で、中国統一が最終目標になります。ゲームは君主がその勢力に属する武将に指示を与える形で進行します。ゲームを新しく開始するときにシナリオと君主を選びます。シナリオには史実シナリオ(三国志演義がベース)とifシナリオ(いわゆる「もしも〜だったら」という仮定を基いたシナリオ)があり、選べる君主はそこに登場する君主、または新勢力の君主として空白地に配置した新武将からになります(ここではキカさまがそのパターン)。もちろん史実シナリオであっても、一度開始してしまえばあとはプレイヤーとゲームのAI次第なので、劉備がいくら探しても諸葛亮が見つからなかったり(逆に見つけたらその場で直に配下になってくれることもある)、赤壁で曹操が大勝したりということもありえます(というか、曹操でプレイするなら赤壁起こさずに劉備軍滅ぼして武将を取り込みたい)。 ゲームは戦略フェイズと進行フェイズに分かれ、戦略フェイズで内政、外交、戦争などの指示を出し、進行フェイズでそれらが執行されます。 進行フェイズ1旬(ターン)は10日で、1カ月は上・中・下旬の3旬に分かれています。 旧暦のため、春1〜3月、夏4〜6月、秋7〜9月、冬10〜12月になります。 金収入は毎季節、兵糧収入は7月にあります。 | ▲ △ ▽ ▼ |

|

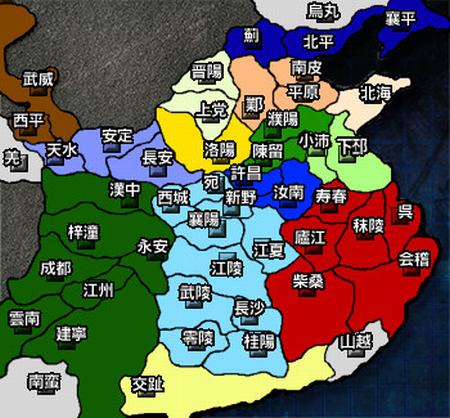

全体地図(都市名)と州区分

| ▲ △ ▽ ▼ |

|

武将の能力

統率: 戦争で率いる部隊の攻撃力・守備力があがるため有利になる。徴兵や施設改修の効率アップ。 救援(計略)の成功率が上がる。 武力: 戦争で兵法の攻撃力が上がる。一騎討ちで有利になる。 兵の訓練の効率アップ。 計略の焼討・奪取の成功率が上がる。 知力: 計略の成功率が上がり、敵の策略・謀略系兵法の成功率を下げる。 巡察の効率アップ。 計略の偽報・撹乱・激励・離間・流言の成功率が上がる。 政治: 内政の効果が高まる。外交の成功率が上がる。 施設の商業・開墾の効率アップ。 人材の探索・登用の成功率アップ。 | ▲ △ ▽ ▼ |

|

兵法

要は特技のことだが、兵法の名のとおり戦闘中に使われるものがほとんど。兵法は使うと熟練度があがる。また、その将自身ではなく同じ部隊内にいる別武将が使用した場合にも熟練度があがる。 新しい兵法を覚えるには、その系統の兵法の熟練値が規定値を超え、かつ同じ部隊内の味方武将がその兵法を使用、または敵武将が自分の所属する部隊に使用し成功させた場合に一定の確率で覚える。探索などで覚えることもある。 歩兵系兵法: 奮戦・奮闘・奮迅 騎兵系兵法: 突破・突進・突撃 弓騎系兵法: 騎射・走射・飛射 弩兵系兵法: 斉者・連射・連弩 以上は戦闘中に発動する。一番右の兵法がそれぞれの系統の中で最も強力だが、覚えるためには熟練度を多く必要とするため持っている人が少ない。同じ部隊内の同じ兵法同士は連鎖してより多くのダメージをたたき出すため、必ずしも一番強い兵法を使えばよいというわけでもない。また、兵法の熟練値が高いと敵の兵法を防御して、被害を抑える確率も上がる。 水軍系兵法: 蒙衝(中型の突撃用の船) 楼船(射撃専用の大型船) 闘艦(大型の戦闘艦で突撃も射撃もこなす) 攻城系兵法: 井闌(移動式櫓で上から矢を射掛ける) 衝車(城壁や門に先を削った丸太をぶつけて破壊する) 投石(石を投げて攻撃する、いわゆるカタパルト) 象兵(象に乗り城壁や敵兵を攻撃する) 以上の兵法を持った将がいると、状況に応じて出陣時に特殊な陣形を選べる(但し金もかかる)。 知識系兵法: 造営(陣や砦などの建設時に掛かる費用を下げる) 石兵(石兵の建設を可能にする) 罠破(罠にかからなくなる) 教唆(偽報にかからない。混乱や無陣状態にならない) 謀略系兵法: 混乱(敵を混乱させ状態異常にする。その隙に戦闘系の兵法が連鎖することもある) 罠(罠を仕掛ける。罠の種類は地形によって変わる) 心攻(戦闘中に敵の兵士を味方に寝返らせる) 幻術(複数の敵部隊に損害を与え、かつ混乱させる) 策略系兵法: 罵声(敵の士気を下げる) 鼓舞(味方の士気を上げる) 治療(味方の武将や負傷兵の怪我を治す) 妖術(複数の敵部隊に損害を与え、かつ士気を下げる) | ▲ △ ▽ ▼ |

|

信望

信望: その国の君主が世の人々にどれだけ認められているかを現す信望アップ→巡察による民心の向上、人口の増加 都市の制圧 探索時に起きるイベント 捕虜を無条件で変換 連合や要請に応じ、目的を果たす 官位の上昇 玉璽を入手、後漢皇帝を庇護 など 信望ダウン→無理な徴兵や戦争状態の継続 友好国への宣戦布告 連合に加盟している最中の連合勢力への攻撃 都市の失陥 後漢皇帝を廃立 など ちなみに200年4月開始時の信望値の上位は、皇帝を擁立している曹操が215、ついで劉備207、孫策181、馬騰170、袁紹133の順。キカは100。新興勢力の初期値としては普通だが、現在の勢力の中では弱小公孫度と同点最下位である。 | ▲ △ ▽ ▼ |

|

相性値

武将にはそれぞれ生まれ持った相性値というものが与えられている。相性の数値は1から149までが輪になって並んでおり、149の隣はまた1に戻る(円形のカラーチャートを想像してもらえるとわかりやすいかも)。相性値の近い物同士は相性がよく登用にも応じやすい。たとえば劉備・関羽・張飛の義兄弟三人はまったく同じ数値であり、諸葛亮や趙雲といった劉備の懐刀も同じ数値である。しかし劉備・曹操・孫権の三君主は互いに敵対しており、相性値も三極に離れている(カラーチャートで赤・青・黄が三極にあるような状態) ちなみにキカとその配下は、孫呉に近い数値に指定してあります(互いに水軍で有名だからという単純な理由)。 | ▲ △ ▽ ▼ |